|

|

||||

|

>>Accueil

|

>>Contactez-nous | >> livre d'or |

|

La Cathédrale de Cambrai

|

||

|

||

|

>>Visite guidée de la cathédrale |

- Son Histoire

L’Abbatiale du St-Sépulcre

En 1054, le saint évêquecomte de Cambrai, Liébert, entreprit un pèlerinage aux Lieux-Saints de Jérusalem. Les 3000 diocésains qui l'accompagnaient ne purent arriver au but en raison de multiples dangers. Aussi fidèlement que possible, saint Liébert voulut alors reconstituer, dans sa ville de Cambrai, le cadre et le pèlerinage de Jérusalem.

St. Liébert (tableau à l'entrée de la sacristie).

Cambrai, dit son biographe, s'y prêtait merveilleusement : le site était, en tous points, semblable à celui de Jérusalem. Dans les deux villes, un ruisseau coulait à l'orient au pied d'une colline plantée d'arbres. A Jérusalem, c'était la colline boisée de Gethsémani au pied de laquelle se trouvait le torrent du Cédron. A Cambrai, c'était la colline du Mont-des-Bœufs, avec le verger de l'abbaye de St-Géry qui se trouvaient au site actuel de la Citadelle et du Jardin des Grottes; cet ensemble était séparé de la cité par un filet d'eau, le Riot St-Géry, à quelque distance (rue actuelle Ernest-Lepot) du mur d'enceinte.

C'est là que saint Liébert fit bâtir une abbaye de moines bénédictins avec une église semblable à celle de Jérusalem, dédiée en l'honneur du "Saint et Benoît Sépulcre de Jésus-Christ". Les chroniques rapportent des faits célestes lors du choix du lieu puis de la consécration de l'abbatiale. Liébert y fit apporter les corps de 22 saints du diocèse et dota l'abbaye de très nombreux biens et privilèges. Le saint évêque y fut inhumé en 1076.

Ses successeurs continuèrent de doter l'abbaye, tout en transformant les bâtiments au gré de dégâts subis ou d'agrandissements souhaités. La transformation la plus radicale eut lieu à la fin du 17è siècle. Elle s'est produite peu de temps après l'arrivée à Cambrai du premier et si célèbre archevêque français, François Salignac de la Mothe-Fénelon.

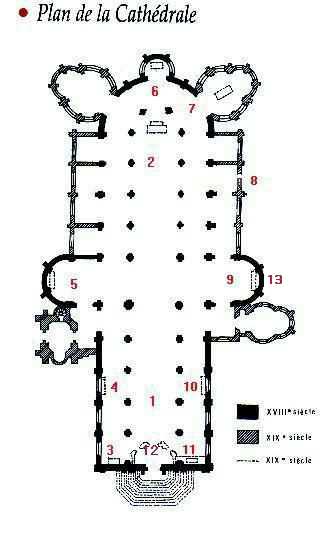

C'est le 13 février 1696 que fut posée la première pierre. Le bâtiment fut achevé en 1703. Il s'agissait de la structure de la Cathédrale actuelle, à l'exception de la chapelle St-Michel, des chapelles du contour du chœur ainsi que du petit portail au pied du clocher. Ce dernier avait alors la forme d'un campanile carré avec horloge, couronné d'un petit toit en forme de pyramide avec urnes flamboyantes et petites flèches. Ce clocher était surmonté de la statue du Christ ressuscité brandissant la Croix du Sauveur. La façade était moins chargée; de chaque côté de la croix se trouvait un personnage assis présentant, l'un les tables de la Loi, l'autre le livre des Evangiles.

Clocher St. Sépulcre.

Les aménagements étaient impressionnants : marbre, grilles, vitraux, sculptures, jubé, carillon de 32 cloches… Ces aménagements furent d'ailleurs continus : ainsi, de 1756 à 1760, le peintre anversois M.S. Geeraerts exécute, d'après Rubens, neuf grandes toiles que l'on peut toujours admirer. Ce sont des grisailles en trompe l'œil, reproduisant magnifiquement l'effet de la sculpture. Elles mettent en scène la vie de la Vierge Marie et la Passion du Christ; la neuvième, le Christ en croix, se trouve en Sacristie du Chapitre.

|

|

|

|

Annonciation.

|

Visitation.

|

Christ en croix (dans la sacristie du Chapître).

|

L’Ancienne Cathédrale

L'ancienne cathédrale - lithographie.

Comme son nom l'indique, la cathédrale est le lieu de la cathèdre,

c'est-à-dire du siège de l'évêque. Le christianisme s'est répandu dans nos

régions par les voies romaines; il s'y développa d'autant plus à Cambrai lorsque,

à la fin du 3e siècle ou au début

du 4e, Camaracum (Cambrai) devint le chef lieu de la cité des Nerviens à la place

de Bavay. La première et modeste "cathédrale" aurait été élevée

par saint Vaast, premier évêque de Cambrai, vers

525 ; elle portait le nom de sainte Marie. Les premiers évêques de nos contrées

furent essentiellement des missionnaires itinérants : que l'on pense justement

à saint Vaast le premier d'entr'eux,

catéchiste du roi Clovis, à qui saint Remi confia le soin d'évangéliser un

immense diocèse comprenant la cité des Atrébates (Arras) et celle des Nerviens

(Cambrai). A sa mort en 540, saint Dominique, puis saint Védulphe

lui succédèrent. Des travaux d'agrandissement, voire

de reconstruction, eurent lieu aux 6e et 7e siècles. L'emplacement

de l'église "cathédrale" sainte Marie n'est pas encore nettement

localisé aujourd'hui. Elle se trouvait, selon les meilleures probabilités,

quelque part sur l'axe Ouest-Est de l'actuelle place

Fénelon. Saint Géry (v. 584 – v. 624) ou son prédécesseur saint Védulphe

décidèrent de ne plus avoir qu'une seule résidence épiscopale : ils choisirent

la ville où était établie l'administration royale mérovingienne, Cambrai (Arras

avait été alors anéantie par les invasions barbares).

Rebâtie plusieurs fois dans des proportions de plus en plus vastes,

la cathédrale fut encore endommagée en 1148 : un incendie détruisit tout le

quartier de Cambrai que l'on appelait le "château", et qui renfermait

la cathédrale, le palais épiscopal et l'abbaye de St-Aubert (lieu de l'actuelle église St-Géry).

Nicolas de Chièvre était alors évêque.

Il entreprit de reconstruire la cathédrale sur un plan nouveau. Commencée

vers 1150 dans un style roman, elle ne fut terminée qu'en 1472 (consécration

solennelle) dans un style majoritairement gothique. Surnommée "la Merveille

des Pays-Bas", elle était comparable aux plus grandes cathédrales, avec

des dimensions extraordinaires : 131 m. de long, 72 m. de large, 110 m. de

clocher (l'actuelle église métropolitaine : 80 m. de long, 43 m. de large

au transept, 65 m. de clocher).

La Cathédrale Métropolitaine et Basilique

Cette splendide cathédrale, dans l'état où elle se trouvait à la

fin du 15è siècle, fut malheureusement détruite durant la période post-révolutionnaire.

C'est dans l'église abbatiale du St-Sépulcre, que

Mgr Belmas transféra son siège épiscopal ainsi que

l'Icône Notre-Dame-de- Grâce. L'importance de cette

Icône et le fait qu'elle valut à la cathédrale son élévation au rang de basilique,

nous oblige à y consacrer toute une section ci-après.

Pour lors, notons que – devenue cathédrale – l'abbatiale reçoit,

dans sa crypte, les ossements des anciens évêques et archevêques, retrouvés

sous l'ancienne cathédrale. C'est là évidemment que seront désormais inhumés,

outre Mgr Belmas, les cardinaux et les archevêques

de Cambrai, avec parfois (en plus des plaques mortuaires) des monuments funéraires

dans la cathédrale.

L'actuelle cathédrale au XVIII - XIXè

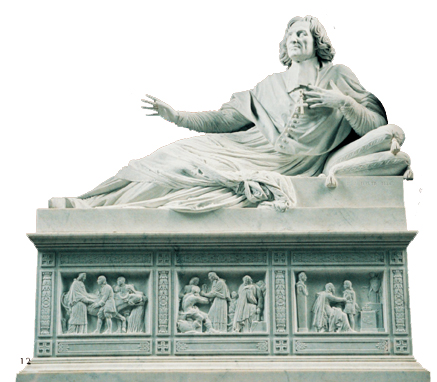

C'est

ce dont bénéficie Fénelon, le plus illustre d'entr'eux.

Napoléon Ier ordonna de rechercher ses restes. Le

sculpteur David d'Angers fut chargé d'exécuter le monument funéraire dans

la nouvelle cathédrale. Le 16 août 1823, le maire de Cambrai posa la première

pierre. Lors de l'inauguration, le 7 janvier 1826, et le transfert des ossements,

le 22 du même mois, on put admirer un gisant de

marbre très expressif : corps soulevé, regard illuminé, mains modelées avec

délicatesse, draperies heureusement rendues…

Au-dessus

du gisant, ont été refaits, en 1995, des ornements de marbre disparus au cours

de la guerre de 1914 : des guirlandes de feuillage avec un calice surmonté

d'une hostie. Au-dessous du gisant, trois beaux bas-reliefs : de droite à

gauche

• Fénelon,

précepteur du dauphin de France, • Fénelon pansant des pauvres et des blessés

après la bataille de Malplaquet,

• Fénelon

ramenant une vache à des paysans qui l'avaient perdue.

En 1859,

un malheureux incendie ravagea la cathédrale. Les dégâts furent considérables

: la plus grande partie du mobilier était en cendres, les voûtes étaient endommagées

(mais l'Icône Notre-Dame-de-Grâce et les 9 grisailles

furent préservées). Après un moment d'hésitation, on décida de conserver le

bâtiment. Faisant partie de la commission consultée, Viollet-le-Duc déclara

que la cathédrale endommagée était l'une des plus belles églises complètes

du 18è siècle et un spécimen du plus pur style Louis XIV.

La restauration

fut confiée à Henri de Baralle. A cette occasion,

furent ajoutées cinq chapelles autour du déambulatoire ainsi que la chapelle

St-Michel – comme oratoire de l'archevêque – à côté

de celle de Notre-Dame-de-Grâce. On déplaça et modifia

les sacristies ainsi que la salle capitulaire et d'autres pièces annexes.

Un maître-autel monumental fut édifié dans le chœur et la façade reçut une

riche ornementation de sculptures. Enfin, fut élevé un majestueux clocher,

surmonté d'une couronne de 3 m. de haut et d'une statue de Notre-Dame

de 5,5 m., le tout doré.

|

Le 12

mai 1894 eut lieu la consécration de la cathédrale restaurée et agrandie.

Le 14 mai suivant ce fut l'inoubliable fête du couronnement de Notre-Dame-de-Grâce.

Enfin, le 17 mars 1896, le pape éleva au rang de basilique, la cathédrale

métropolitaine de Cambrai. Dans les

derniers mois de la guerre 1914-1918, par des pluies d'obus marquant

l'avance des alliés, la cathédrale subit une lamentable dévastation

: notamment la toiture, le clocher, les vitraux, le mobilier. Le 12

juillet 1931, la cathédrale fut de nouveau inaugurée et reçut trois

nouvelles cloches l'année suivante afin de remplacer celles envoyées

à la fonte par les Allemands. Après

la guerre de 1939-1945, ayant été abîmée par quelques projectiles, la

statue de Notre-Dame fut descendue du clocher.

En 1958, elle y fut remontée après avoir reçu quelques modifications

et une nouvelle couronne plus simple. Notons

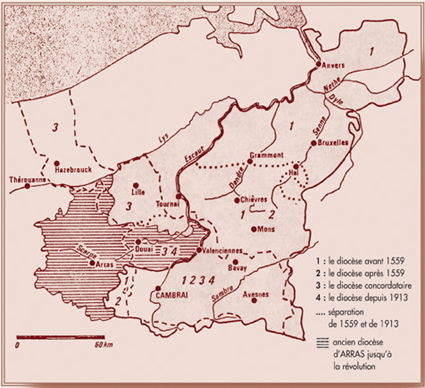

enfin que la cathédrale est l'église mère d'un diocèse impressionnant.

Jusque 1094, avons-nous vu, il englobait l'actuel diocèse d'Arras. Qui

plus est, étiré du sud au nord, il s'étendait jusqu'à Bruxelles et Anvers

compris. A l'ouest, sa limite était formée par le cours de l'Escaut.

A l'est, il allait aux portes de Louvain, Nivelles, Thuin, Chimay. Cette

situation dura jusqu'en 1559 où, pour des raisons religieuses et politiques,

le diocèse de Cambrai perdit toute sa partie septentrionale au nord

de Hal et de Lessines. |

|

Ceci étant, le titulaire du siège y gagna le titre d'archevêque d'une

nouvelle province ecclésiastique qui comprenait – outre Cambrai – Arras, Namur,

Saint-Omer et Tournai. En raison de cette responsabilité pastorale, l'église

cathédrale de l'archevêque se dénomme encore "la métropole", appellation

courante jusqu'à ces derniers temps. Par son étymologie, "métropole"

signifie "mère-cité", c'est-à-dire – pour

l'archidiocèse et sa province – source et référence de la vie chrétienne.

Un des symboles en est la "croix archiépiscopale" à deux

droites horizontales ou encore le "pallium" reçu du pape et porté

par l'archevêque dans sa province : bande de tissu blanche, en forme de croix,

recouverte de nombreuses autres croix.

Nouveau changement de territoire en 1790 avec la Constitution civile

du clergé et le concordat de 1801 : le diocèse de Cambrai fut calqué sur les

limites du département du Nord. Enfin, le 25 octobre 1913, une partie importante

du diocèse de Cambrai fut amputée pour créer le diocèse de Lille en raison

du développement grandissant de Lille et Dunkerque. Mais actuellement, l'archidiocèse

de Cambrai avec sa cathédrale, demeure métropole pour les diocèses de Lille

et d'Arras.

- Visite guidée